■

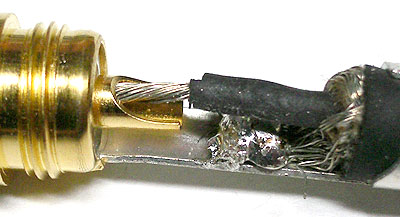

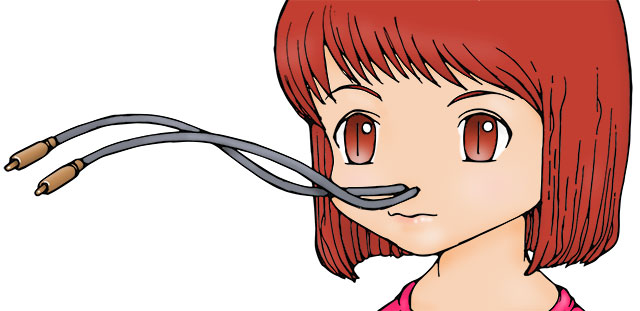

■真ん中にホット(プラス)の電線を、後ろに伸びている部分にコールド(マイナス)の電線を取り付ける。

最初、真ん中へんに突き出ている突起が何をするものか、分からなかった。

使用してから半年くらいで、銀色のカバーがくもってきた。

■

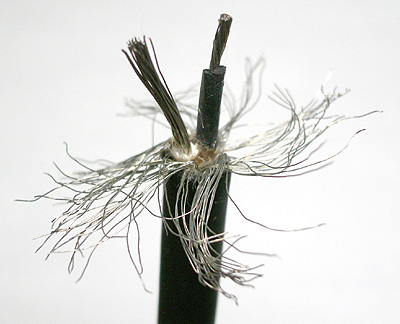

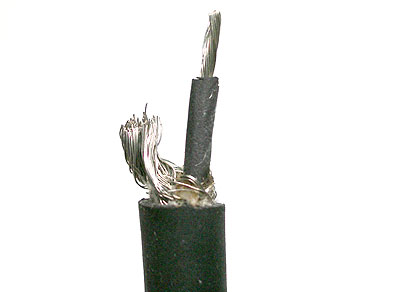

■ベルデンの8412の断面を見たところ、中心に2本電線と外側にシールド線があることに気づく。

本来は、バランス端子用のケーブルなのでは?

中心に1本電線とシールド線であれば、何も考えず、中心の電線をホットに、シールド線をコールドにすればすむ。

すこし悩んで、Yahoo!オークションで購入したケーブルを見てみると、中心の電線のうち1本をホットに、もうひとつの電線とシールド線をコールドに付けていたため、そのとおりに作った。

あとでネットを調べると別の配線をしている情報もある。

(1)、ホット:中心の2本の電線、コールド:シールド線

この方法で作っているサイトでは、ケーブルの耐久性をあげるためと書いてあった。ライブなどで激しく動かして中心の電線が1本切れても、もう1本あるため演奏が途切れることがない。うちの部屋にあるオーディオ機器は激しく動くことはない。

(2)、ホット:電線1本、コールド:もう1本の電線 (シールド線は通電させない)

ある本に「シールド線はノイズを防ぐ目的であるため、拾ったノイズを音楽信号に乗せないように、シールド線は浮かすことが良い」と書かれているらしい。

(3)、ホット:電線1本、コールド:もう1本の電線とシールド線

今回作成したRCAケーブルの配線方法。オヤイデ電気の

サイトでは、この方法だった。

両端にシールド線を接地すると、シールド線に微小な電位差が生じ電流が流れるため、ノイズが音楽信号に乗りやすくなるとの情報もある。

(4)、ホット:電線1本、一方のコールド:1本の電線とシールド線 もう一方のコールド:1本の電線のみ

ケーブルに方向性を持たせてある。オヤイデ電気のサイトによると、「こういう作り方もあるがノイズの発生しない環境なら3の方法を薦める」のこと。自作RCAケーブルの作り方を公開しているサイトの中では、この配線方法が多い。

機器に接続するときは、シールド線がついているコネクタを、下流側に付けるのが主流らしい。CDプレーヤとアンプ間の接続なら、アンプにシールド線が通電しているコネクタを接続する。ただし、接続方向は厳格に決まっているわけでなく、反対にした方がよい場合もあるらしい。

■シールド線の扱い

ラインケーブルは、微弱な電流で信号を伝送するため、外部ノイズの影響が大きいらしい。そのために、大体のラインケーブルはシールド線が付いている。

機器のノイズ対策に詳しい知人に尋ねると、電気的に接地されているほうが、ノイズを拾いやすいそうだ。避雷針の効果と同じ。そのため、シールド線を接地している方が、シールド線にノイズを拾いやすい。

バランス接続の場合は、シールドでノイズを拾っても、グランドに接続されているため、音楽信号にはノイズは乗らない。

アンバランスでの接続の場合は、(3)と(4)の作り方でシールドがノイズを拾うと、コールドにノイズが乗ってしまう。この場合、音に与える影響は不明。たぶん、1心のラインケーブルなどはコールドとシールドを兼用して使用しているため、ホット側にノイズが乗らなければ、大丈夫ではないかと思う。

試聴場所のノイズ状況を知るには、音楽ソースから無音を流してみる。

update 2008 11/20

update 2008 11/20

■真ん中にホット(プラス)の電線を、後ろに伸びている部分にコールド(マイナス)の電線を取り付ける。

■真ん中にホット(プラス)の電線を、後ろに伸びている部分にコールド(マイナス)の電線を取り付ける。