■ 手順

必要な工具:プラスドライバー、1mくらいの線通しのための針金状の棒、圧着ペンチ、電線接続用端子

あった方がよい道具:マイナスドライバー、ラジオペンチ、テスター、作業中の車体保護用の布、内張剥がし

説明書に記載された取り付けは、前と後のカメラに接続したUSBコードを付属のアダブターを挿入したシガー端子につなぎ電源をとる方法を指示されている。

この方法では、シガー端子までの線が露出する。

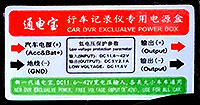

線の露出をできるだけ少なくするため、アダブターの代わりに12Vから5Vに変圧する装置を購入し、内装の裏のACC電源に接続する事とした。

ACC電源を取る手段として、ヒューズボックスから取る方法が多く紹介されているが、助手席前のほとんど使用した事がないシガー端子の配線から分岐させ電源を取る事とした。

(1)、前カメラ取り付け

レコーダ本体が小さいため、取りつける場所の自由度は高い。

いろいろと検討し、画面がルームミラーの下に出るような配置とした。

ルームミラー取り付け部品の横にカメラの取付マウントを貼り付ける。

(2)、前カメラ電源コード通し

フロントガラスに取りつけた前カメラからシガー端子の後まで電線を通す。

電線を隠すため内装を取り外す。

・カメラから天井までの線通し

ルームミラーまでの線隠しプラスチック部品2つを取り外す。

ガチャガチャやっていれば、簡単に取れる。

ルームミラーに接続される電線と一緒にはわせて、天井のすき間に押し込みAピラーまで持っていく。

・Aピラー

上のすき間から力を入れる事で外れる。

中間に落下防止のプラスチックの引っかかりが付いているため、すき間から90度ねじって取り外す。

盗難防止装置がAピラーに付いておりコードが下まで伸びていたため、今回はAピラーを完全に分離する事はできなかった。

・グローブボックスとプロントパネルの取り外し

蓋を外す。

蓋は力でヒンジ部分を分離する。

さらに落下防止のためのワイヤーの接続部分をマイナスドライバー等で外す。

プロントパネルの下側のカバーを外す。

プラスネジが7ヶ所付いている。ネジを外したあと、力で前にカバーを持っていく事で外れる。

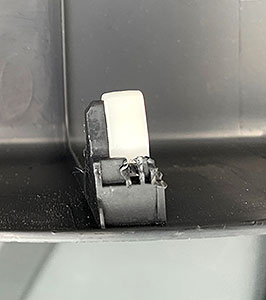

シガー端子を外す。

線固定のクリップを外し、シガー端子を引っ張って外す。

Aピラーの中から床まで貫通した空間があり、線を通す。これで前カメラの電源コードがシガー端子までもってこれる。

(3)、後カメラ取り付け。

リアガラスの上側に貼り付けた。

中央に熱線があったため、それをさけて中央より少し右側に設置している。

(4)、後カメラ電源コード通し

カメラから車内までの配線が入っているゴムパッキンまで最短距離の位置にリアドアの鉄板に穴が空いておらず、線に少し遠回りをさせる。

最終的に電源側のUSB端子は使用せず、直接別のコードに接続させる予定のため、最初の段階でUSB端子を切断し、電線のみで引き回している。

・バックドア内装取り外し

4つのプラスチック部品に別れており、前後から左右の順に取る。

力で引っ張れば、ばりばり取れる。

・ハーネス通し用ゴムパッキン取り外し

上下とも引っ張れば取れる。

・カメラからゴムパッキンまでの線通し

カメラに接続するmicroUSBコネクタの位置を決めて、バックドアの表面にはわせて、ほかの電線が出ているバックドアの穴まで持っていく。

銅線等の棒を利用して、ほかの電線が出ているバックドアの穴からゴムパッキンの穴まで線を通す。

・ゴムパッキンの中を線を通す。

ゴムパッキンの中はほかの線がすでに一杯に入っており、作業する場所も狭いため、工夫が必要。

最初に車体側から銅線を通し、銅線の先に線をつなぎ、銅線を引っ張る事で、パッキンの中に線を通した。

・ゴムパッキンから車内までの線通し

内装を外す。

力で引っ張り、クリップを外していく。

後の小さい窓からドアにかけて付いている内装部品は、シートベルトを取り外さなければ、外す事ができない。

内装部品は部品側に電装部品やコネクタが付いているため、完全に取り外せず、すき間を作ったのみ。

電線を先端に付けた銅線をゴムパッキンの穴から通し、車内にもっていく。

電線を下まで下ろし、ほかのハーネスと一緒にサイドの床にはわせ、助手席前のフロントパネルの下まで持っていく。

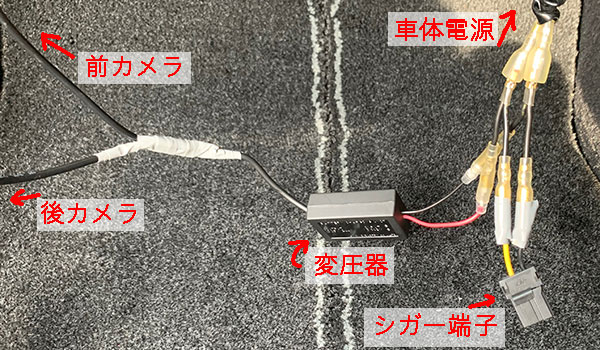

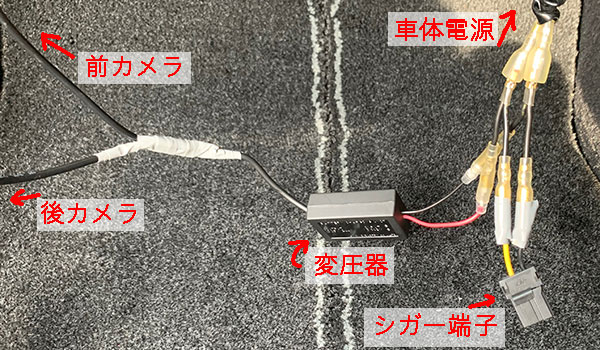

(4)、配線。

・シガー電源から12Vから5Vに変圧する装置に配線を分岐する。

シガー電源に向かう電線の途中を切断し、ギボシ端子を使用してシガー端子と変圧器の電線に分岐した。

・12Vから5Vに変圧する装置から2つのカメラ電源に分岐

こちら側はギボシ端子は使用せず、電線接続端子を使用した。

付属品のコードは、同軸線のため、外側のシールド部分を束ねて、GNDにつなげる。

(5)、内装取り付け。

取り外しの逆の手順で取りつけていく。

update 2022 6/19

update 2022 6/19